こんにちは、名越凜です。

このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。

私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。

今回は、『私のお正月』です。 お正月までの流れをご紹介します。

まずは、しめ飾りを作ります

私のお正月の準備は注連飾りをつくることから始まります。今年も2個の飾りを作りました。

買い物は、11月の末に「クリスマスリース」の材料と共に『しめ飾り』の材料も購入します。

写真の左が今回購入したもので、家にある材料をプラスして作ります。

玄関に飾るのは、12月26日~28日までか、30日の中で都合のよい日やや大安などの縁起が良い日の午前中に飾ります。

「お正月飾り」の中の『しめ飾り』は、家を守る聖なる結界です。 神域と俗世をしめ飾の力で隔て、しめ飾りの力によって不浄なものが入ってこないようにするものです。

そのため、大掃除で家中を清めてしつらいますが、29日は「二重苦」・「苦を待つ(松)」・「みんな苦しむ」などに通じるため、31日には「一夜飾り」になるために29日と31日を避けて飾ります。

この時に、鏡餅も同時に飾ることが多いです。

『しめ飾り』作り始めて15年以上になりますが、毎年、来年の思いや願いを込めて作るので毎年替えます。干支や年号を入れることも多いので、私にとっては特別なものです。

しめ飾りは、1月7日の「松の内」に外して、紙に包んで塩を同封して処分するようにしています。近くに、焚き上げをして頂けるところがありましたら、それが一番おすすめです。

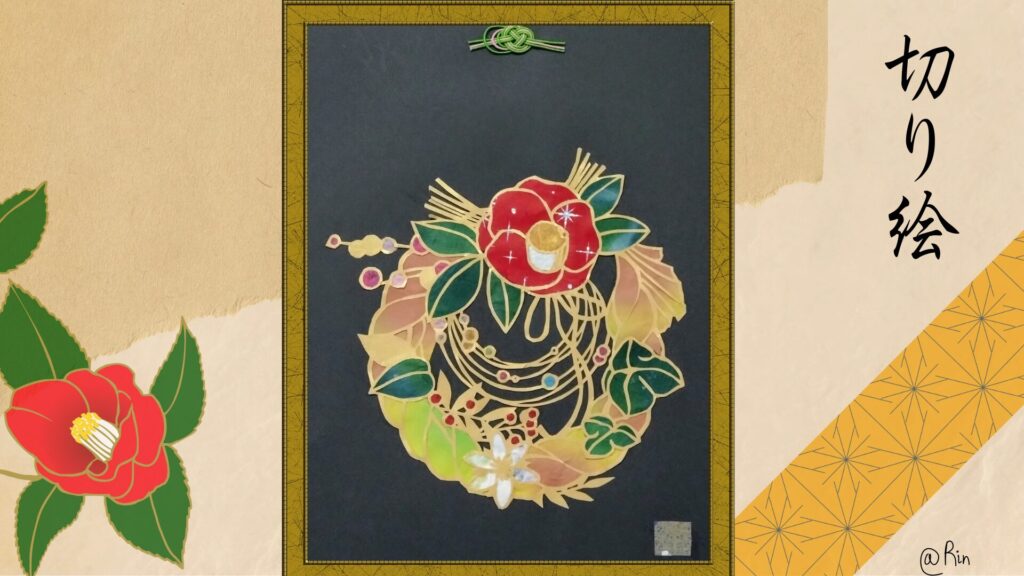

切り絵しめ飾り

他にも、切り絵で作った『しめ飾り』もご紹介します。

趣味の切り絵で、お正月に関するものをいくつも作りましたが、今回はこの飾りを作りました。

図案は本に載っていたものをお借りしていますが、自分なりの色を付けて水引も作りました。

絵に自信がなくても、本にたくさんの図案を提供して下さる方がいらっしゃるので、それを使わせて頂くのもいいと思います。

『しめ飾り』を外に飾らない方にもおすすめです。

笑い竹飾り

今年は、旅行先の道の駅で珍しい「笑い竹」を見かけて思わず、購入しました。

「笑い竹」は、竹の切断面が、口が開いて笑ったように見えるもので、飾りや門松などに使われます。

また、結婚式や出産祝いなどの贈答品、母の日や父の日の贈り物などハレの日に使われます。

“笑う門には福来る”と言いますが、「笑」の文字には竹があり、竹を節のところで斜めに切ると笑顔のようになります。見ているだけで、思わず笑みがこぼれます。

今回は、近くのお花屋さんに「笑い竹」を使ったアレンジメントをお願いしました。

アレンジメントに使われているものも縁起が良いものが多いです

- 竹 常に青く、真っすぐに天に伸びる竹は、その成長の早さから「生命力の象徴」とも言われます。 ちなみに、竹の先端の斜めに切った「そぎ」は、節を残した竹が笑った口に見える ため「笑い竹」と呼ばれます。

- 松 神が宿る木とされ、常に青々していることから不老長寿を意味します。

- 南天 鮮やかな赤い実がつく南天は、「難が転ずる」と言われお正月飾りには欠かせない縁起物です。 また、胃を整えたり、咳にも効く薬効もあると言われています。

- 葉ボタン 「葉牡丹(ハボタン)」は、重なり合った美しい葉をボタンの花に見立てて名づけられています。赤い葉と白い葉の葉ボタンがあり紅白の色合いがめでたいとされています。 花の少ない季節に花びらのように葉が幾重にも重なり、寒さに強く長く鑑賞できることから正月飾りとして親しまれています。

- 菊 「不老長寿」のシンボルで、おめでたいお正月飾りにも適しています。

- 扇 「扇型(おうぎがた、せんけい)」と呼ばれるこの形状は、先に向かっていくにつれてだんだんと広がっていくことから「末広がり」に通じて縁起が良く、繁盛や開運の意味があります。

まとめ

大掃除をして、家の中を整えると気分までスッキリしますね。

その後に、お正月飾りを飾ります。そのためには、お正月飾りは、早めに準備が必要ですね。その前にはChristmasもあり、12月は本当に慌ただしいです。

写真は、今年のお正月です。毎年アイテムは変わったりはしますが、生花があると本当に華やかさが増します。

12月は忙しいので、しっかり自分なりのスケジュールを組んで、出来ることを少しずつやっていくのが行事を上手く行うコツです。予約できるものは予約したり、早め買う場所などを決めておくことが重要です。

これが終わると、おせち料理を作る準備にとりかかります。

「おせち料理を作るためのポイント」と「2025年度おせち料理」も一緒にご覧いただければ嬉しいです

最後まで読んで下さりありがとうございました。

コメント