こんにちは、名越凜です。

このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。

私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。

今回は、『雑節』です。

雑節とは?

『雑節』とは、五節供、二十四節気以外の移り変わりの目安になる日の総称です。

日本の気候や風土に合っていることから、年中行事になっているものが多くあります。

- 節分 立春の前日で、2月3日頃です。節分には、豆まきや邪気払いの「鰯の頭を柊に刺したもの」を玄関に飾ります。

- 彼岸 春分と秋分の日をそれぞれはさんだ前後3日間を彼岸といいます。先祖のお墓参りをしたり、ぼた餅やおはぎを食べます。

- 社日 春分の日と秋分の日、それぞれに最も近い戌の日のことです。 春を春社といい、土地の神である産土神に五穀豊穣を祈ります。秋は秋社といって収穫のお礼参りをします

- 八十八夜 立春から88日目に当たり、春と初夏の分かれ目の日です。種まき、茶摘みなどを行います。

- 入梅 梅雨に入る最初の日です。暦上は6月10日頃に当たりますが、実際は年や場所によって梅雨入りの時期は違います。

- 半夏生 夏至から11日目のことです。梅雨の終わりの時期で、この頃までに田植えを終わらせる風習がありました。

- 土用 立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間のことです。1年に4回ありますが、現在では「夏の土用」だけを言うようになりました。「夏の土用・土用の丑の日」にうなぎを食べると病気をしないと言われます。

- 二百十日 立春から数えて210日目のことを言います。台風が来やすい時期です。

また、「二十四節気」は中国で作られた暦のため、農業に従事する人が十分に季節の変化を読み取れないことから、考えられた日本独自の暦です。

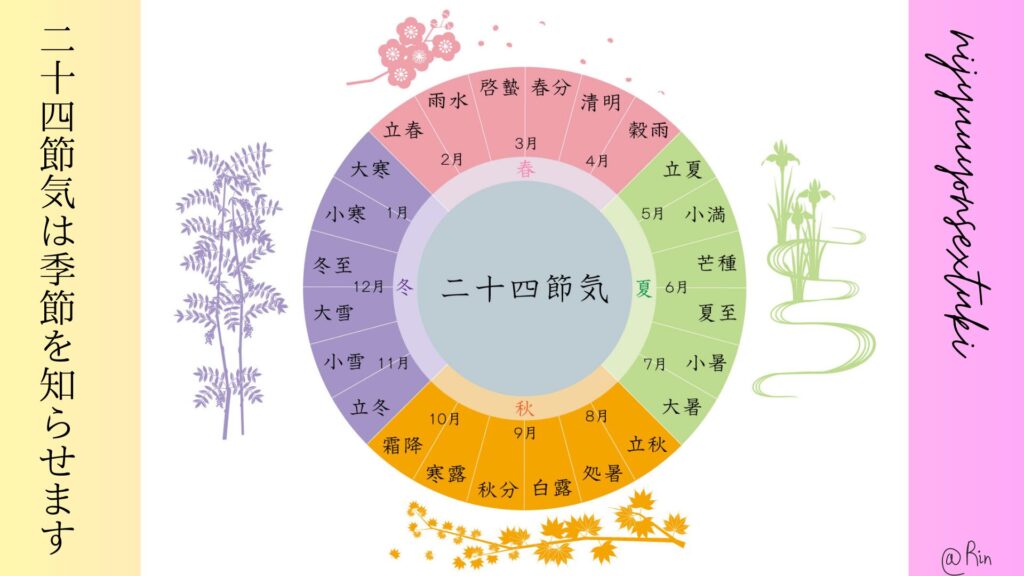

詳しくは、「二十四節気は季節を知らせます」をご覧ください。

「五節供」では、季節の変わり目の奇数の重なる日に邪気を祓う行事が行われました。

詳しくは、「五節供は、特別な日です」をご覧ください。

まとめ

日本には、季節を表すツールがたくさんあります。

「二十四節気」「五節供」「七十二候」など、四季折々に豊かな日本語の表現が使われています。

聞き慣れなければ難しい言葉かもしれませんが、生活になじんでくると何とも上手く季節を言い表した言葉なのだろうと思います。

その言葉が、季語として和歌や俳句などの文学にも表現として使われ、日本料理のメニューとして盛り付けとして、あしらいとしても使われます。

知れば豊かになる表現を生活の中にたくさん生かして、日々を楽しんで、季節を楽しんでいければと思っています。

最後まで読んで下さりありがとうございました。

コメント