こんにちは、名越凜です。

このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。

私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。

今回は、『芒種』についてです。

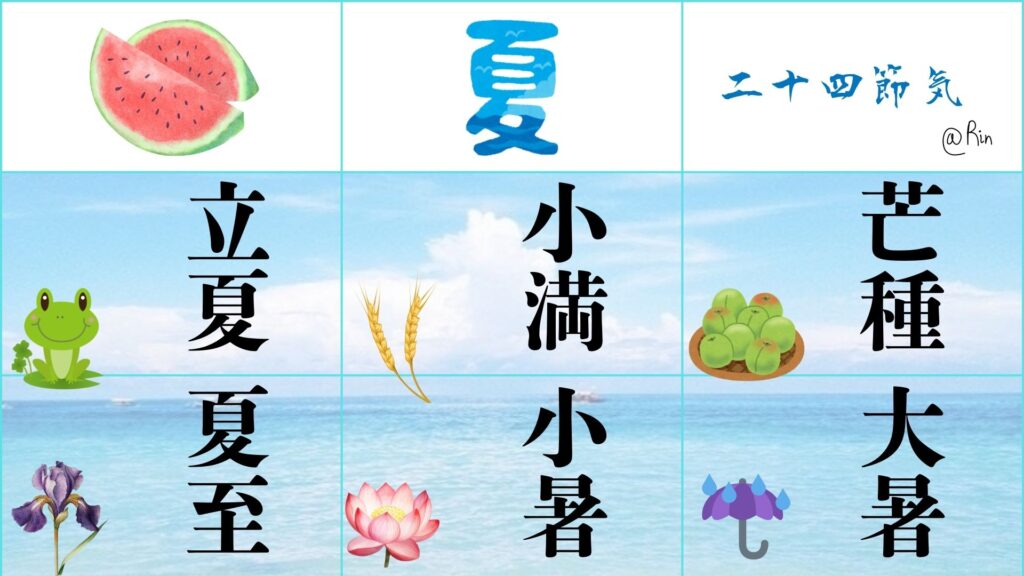

芒種は二十四節気の1つです。

『二十四節気』とは、太陽の動きをもとに1年を24等分し、季節を表すのにふさわしい名称を付けたものです。約15日ごとに分けられていて、1か月の前半を節気(節)、後半を(中)と言います。

旧暦では、少しずつ季節と日付がズレていくことが農作業を行うことで、とても大きな問題になっていました。季節を知る大きな手掛かりとして、『二十四節気』が考え出されたようです。

知っているものも多いと思いますが、『二十四節気』のことを改めてご紹介します。

夏

『芒種』は、二十四節気の1つで、「芒」は、訓読みで「のぎ」と読みます。稲穂や麦穂の先端のとがった部分を指します。稲や麦といった穂となる穀物の種をまく頃を指します。

この時期の気候は、高温多湿となり農作業が忙しくなる時期です。田植えの季節では、各地で「田植え」や「花田植え」など稲の成長を祈る伝統行事もあります。

芒種を七十二候で詳しく知りましょう。

そして、『芒種』は、七十二候でさらに3つ(各5日)に分けられます。

- 蟷螂生(かまきりしょうず)初候 6月5日〜6月9日頃 春に卵から生まれたかまきりの子供たちの成長した姿が見える頃です。かまきりは、稲や農作物には手を付けず害虫を駆除してくれるため、ありがたい虫です。

- 腐草為螢(くされたるくさほたるとなる)次候 6月10日〜6月15日頃 夏の熱気がこもる季節です。熱気で腐りかけた草の下にいた蛍のさなぎがふ化して、美しい蛍が現れます。その光景を見た昔の人々は、腐った草が蒸れ、蛍に変化したのだと考え、その候補名を付けたと言われています。

- 梅子黄(うめのみきばむ) 末候 6月16日〜6月20日頃 梅の実が熟す時期です。青かった梅の実が梅雨入りによって黄色く色づきはじめます。

芒種の行事

『芒種』の時期の行事です。

- 6月6日 稽古初めの日 6歳の6月6日は、習い事を始める最適な日です。その由来の1つと言われているのが、室町時代の能役者である「世阿弥」による書物「風姿花伝」に満6歳の年に習い事を始めるのが良いと記されていたからと言われています。

- 6月10日 入梅 入梅は梅雨入りの季節を知らせる「雑節」です。梅雨に入る最初の日のことを言います。暦上は6月10日頃に当たりますが、実際は年や場所によって梅雨入りの時期は違います。

- 6月16日 嘉祥の日 和菓子の日とも呼ばれます。一説によると、平安時代に仁明天皇が旧暦6月に元号を「嘉祥」と改め、神様に16個のお菓子をお供えして無病息災を願ったのが始まりと言われています。

※雑節については、「雑節を知っていますか?」をご覧ください。

まとめ

『芒種』の頃には気温も上がり、水もぬるんできます。

春に生まれた虫たちも、成長し大きくなって活動を始めます。

梅の実が色づいてきて、いよいよ梅雨の時期に入り、梅雨が開けると暑い夏がやってきます。

その前に、衣替えや冬物の収納、そしてインテリアも夏仕様にしたいですね。

おすすめなのが、6月の6のつく日に紫陽花を吊るすと厄除けになるという、「紫陽花守り」です。

6月の6がつく日(6日、16日、26日)に飾り始め、1年通して飾り、翌年新しい紫陽花守りと交換します。

自宅でも簡単に作れます。和紙または半紙に、生年月日、名前、願い事を書き、細く折って紫陽花の茎に巻きつけ、その上から和紙又は半紙で紫陽花を包みます。 花束やスワッグのようにするといいです。

それを紅白の水引奇数本で結びます。紫陽花以外の花も入れるのもOKです。

紙に包まなくて飾るだけでもいいですが、願い事は添えて下さいね。

梅雨の時期を快適に過ごすために挑戦してみるのはいかがでしょうか?

詳しいことは。『紫陽花守りを作りませんか?』をご覧頂ければ嬉しいです。

最後まで読んで下りありがとうございました。

コメント