こんにちは、名越凜です。

このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。

私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。

今回は、『二十四節気』です。

二十四節気とは?

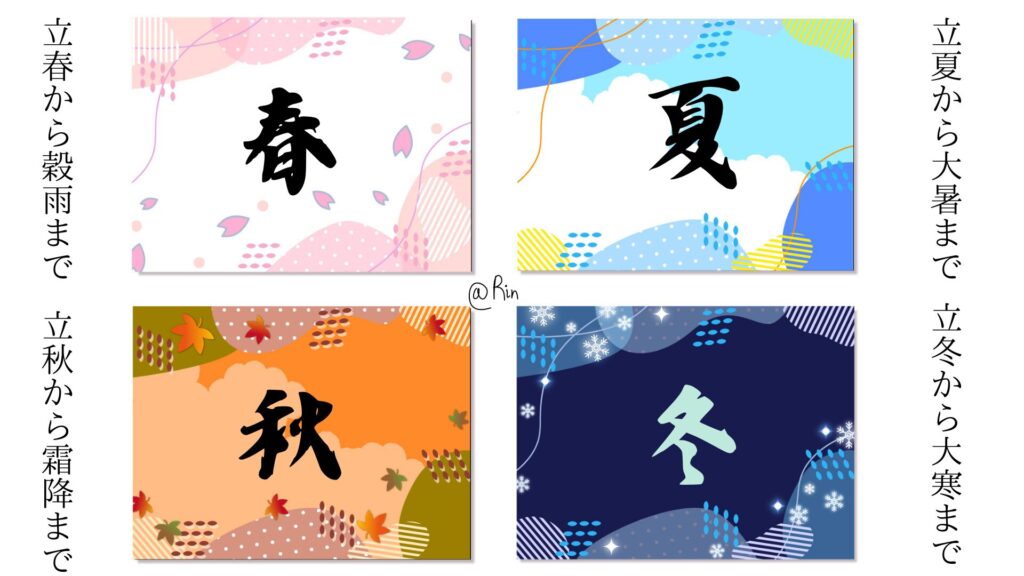

『二十四節気』とは、太陽の動きをもとに1年を24等分し、季節を表すのにふさわしい名称を付けたものです。約15日ごとに分けられていて、1か月の前半を節気(節)、後半を(中)と言います。

旧暦では、少しずつ季節と日付がズレていくことが農作業を行うことで、とても大きな問題になっていました。季節を知る大きな手掛かりとして、『二十四節気』が考え出されたようです。

知っているものも多いと思いますが、『二十四節気』のことを改めてご紹介します。

春

- 立春(りっしゅん) 2月4日頃 春が始まる日

- 雨水(うすい) 2月18日頃 雪が雨に変わる頃

- 啓蟄(けいちつ) 3月5日頃 土中にいた虫が出てくる頃

- 春分(しゅんぶん) 3月20日頃 昼夜の長さがほぼ同じ長さになる日

- 清明(せいめい) 4月4日頃 万物が清らかで活気あふれる頃

- 穀雨(こくう) 4月20日頃 春雨が田畑を潤す菜種梅雨の頃

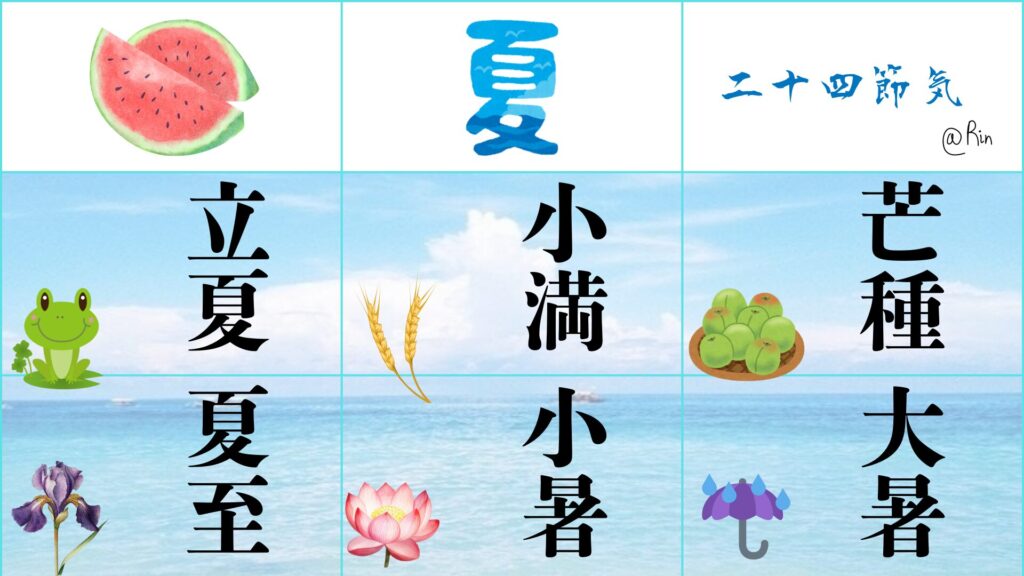

夏

秋

- 立秋(りっっしゅう) 8月7日頃 秋が始まります

- 処暑(しょしょ) 8月23日頃 秋の気配を感じる頃

- 白露(はくろ) 9月7日頃 涼しくなって露ができる頃

- 秋分(しゅうぶん) 9月23日頃 昼夜の長さがほぼ同じになる日、ご先祖を偲ぶ

- 寒露(かんろ) 10月8日 朝晩の冷え込みが激しくなる頃

- 霜降(そうこう) 10月23日 霜が降り冬の準備を始める頃

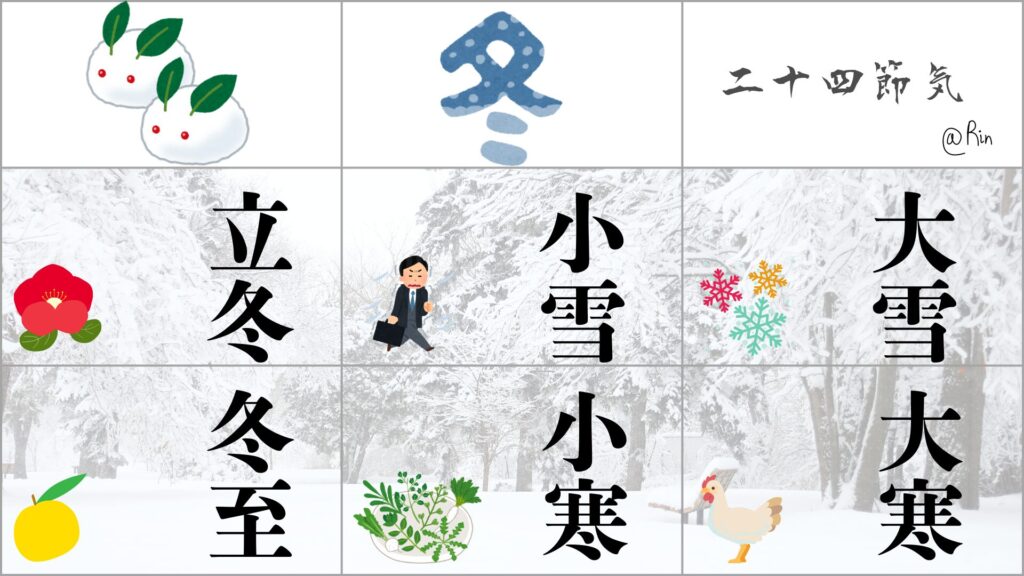

冬

- 立冬(りっとう) 11月7日頃 冬の始まる頃、風の冷たさを感じる時

- 小雪(しょうせつ) 11月22日頃 初雪が降る頃

- 大雪(たいせつ) 12月7日頃 北風が吹いてしばしば雪が降る頃

- 冬至(とうじ) 12月21日頃 夜が一番長い日

- 小寒(しょうかん) 1月5日頃 本格的な寒さが訪れる頃

- 大寒(だいかん) 1月20日頃 一年中で最も寒い時期

まとめ

日本の四季は、春夏秋冬だけでなく、ひとつの季節を6つに分けた『二十四節気』で、1年を15日に分けました。それをさらに5日ごとに分けた「七十二候」もあります。

こうした節目は、農耕民だった日本人にとっての農作業の目安として、生活にとってとても重要なものでした。

それを今でも、ずっと受け継がれていることが素晴らしいことだと思います。

「立春」で、季節は春になります。その前日に節分がありますが、その文字通り、季節を分ける。

冬から春に分ける日です。本来、節分は立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを指します。

暦の上では、立春は1年の始まりなので、立春の前日の「節分」は古い年の邪気を祓うために豆まきをして鬼を退治して、新しい新年を迎えるための行事でもあります。

季節を分けることを知ることで、準備をはじめ、日々の生活を快適に過ごすための目安にもなります。

農作業を行うために発達したものですが、私たちの食生活にも密着したものでもあります。

是非この機会に再確認して1年を快適に過ごす目安にして頂ければ嬉しいです。

『五節供』につきましては、こちらをご覧ください。

最後まで読んで下さりありがとうございました。

コメント