こんにちは、名越凜です。

このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。

私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。

今回は、『おせち料理を作るためのポイント』です。 お正月までの流れをご紹介します。

おせち料理の始まりは?

『おせち料理』の起源は、平安時代から朝廷でお正月の節供に行われた節会(せちえ)」にあるといわれています。

正月に食糧(くいつみ)といわれる祝い肴を供えるようになったのは、室町時代からです。

昆布、勝栗などの乾物を「三方」という白木の膳に載せて神に捧げて願いました。

そのころから、庶民は雑煮などお正月の食事を楽しむようになりました。江戸時代後半になると、乾物を戻したり、煮たりして食べるようになったのが『おせち料理』の始まりです。

現在の『おせち料理』の形は、江戸時代の武家社会が中心になっています。新年を祝う心をあらわした祝い肴には、武家の祝い膳から転じ勝栗、するめ、ごまめ、かずのこ、昆布などを『おせち料理』に入れることになりました。

以前は、お正月の三が日は、「主婦を料理や掃除などの家事から解放するため」に、また、「かまどの神様に休んで頂くため」に、おせち料理が作られるようになりました。

餅や保存食的な料理が多く、また保存に適した「重箱」に詰めるようになりました。

重箱の詰めるものは、江戸時代の料理屋文化の発達から、豪華な料理も多くみられます。

また、重箱の詰め方も様々な形があり、地域色があるものが多いです。それは、お雑煮も同じです。

現在では、『おせちの料理』も和風、洋風、中華など多種多様になっています。重箱に詰めない形もあります。また、購入することも多くなり、各家庭によっての『おせち料理』の在り方も独自のものになっています。

おせち料理を作る時のポイント

『おせち料理』を作る場合にどのような準備をしておけばいいのでしょうか?

1.おせち料理の準備のポイント

おせち料理の準備のポイントとしては、次のようなものがあります。

- おせちに入れるものを買い物に行くまでに決めておく

- 冷凍できる食材を早めに購入し、下ごしらえして冷凍しておく

- 乾物は早めに用意しておく

- 調味料や調理道具を早めにチェックしておく

- 作る順番や日程を決める

2.おせち料理には、何を入れますか?

定番の『おせち料理』は「祝い肴(いわいざかな)」・「口取り(くちとり)」・「焼き物」・「酢の物」・「煮物」の5種類に分けることができます。

それぞれの食材におめでたい意味が込められ、新年を迎えるための縁起を担ぐお祝いの料理です。

「祝い肴三種」は数の子、黒豆、田作り、もしくはたたきごぼうを指し、これだけあればおせちの形が整うとも言われています。

- 祝い肴(一の重) 数の子、黒豆、田作り、たたきごぼうなど

- 口取り(二の重) かまぼこ、栗きんとん、伊達巻き、昆布巻など

- 焼き物(三の重) 鯛や鰤などの焼き魚、海老や魚介類を焼いたもの、卵焼き、伊達巻など

- 煮物(与の重) 煮しめ、筑前煮、炒り煮などの煮物など

- 酢の物(五の重) 紅白なます、菊花なます、酢たこなど

3.料理上の注意

- 三が日まで持つように、味付けは濃いめにする

- 汁が出るものや形の崩れやすいものは避ける

- 重箱に詰める時は、彩りや味などを考えながら詰める

- 生ものや腐りやすいものを避ける

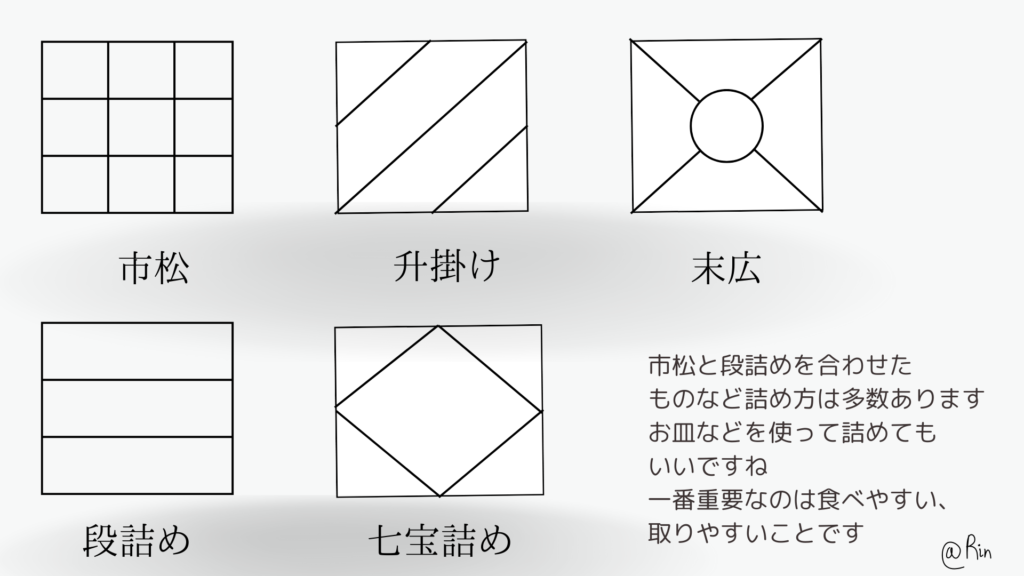

重箱の詰め方

本来の重箱は五段重で、一の重に「祝い肴」、二の重には「口取り」、三の重「焼き物」、四の重「煮物」、五の重「なます・酢の物」を入れていました。

重箱に入れる内容や詰め方は、地域や各家庭によっても変わります。たとえば、関東ではすきまなく詰めますが、関西には裏白を敷き、四隅をあけてちらし盛にしたりします。乱盛とも言われます。

『おせち料理』を盛り付ける物は重箱だけでなく、お盆や小皿、ワンプレートにするなど様々です。

自分の好きな物を好きなだけ盛り付けることが出来るので、ご高齢の方やお子様にもおすすめです。

堅苦しく詰めなくても、しきたりなどがわからなくても、たくさんの食材を用意しなくてもいいのがいいですね。はじめて『おせち料理』を作る人も、気軽に出来そうです。

縁起の良い葉もの

『おせち料理』などの盛り付けに、葉ものがあると便利です。仕切りにしたり、緑が加わることで料理も引き立ちます。諸説ありますが、縁起の良いものをご紹介します。

- 葉らん 重箱の仕切りや皿に敷いて料理を盛る時に便利です。様々な運気を向上させる効果があるため、縁起が良いとされます。

- 木の芽 草木の芽が殻を破って出る様子から、縁起の良いと言われます。また、香りは魔除けの効果があります。

- 松 常緑樹で樹齢が長いことから、長寿や健康を表す植物として、縁起がよいとされます

- 裏白 葉の裏が白いことから、裏も表もない潔癖さを表わします。白い方を上にして使います。

- ゆずり葉 古葉と新葉が入れ代わりつつ成長する常緑樹です。 先祖代々の繁栄を意味します。

- 笹 常緑で葉が絶えず茂ることから、繁栄を表します。また、殺菌力もあります

- 南天 「難点」とも書き、難を転ずる意味があります。

まとめ

『おせち料理』は難しいルールがあるように思いますが、あまり考えすぎないことが一番の成功の秘訣です。

私も作り始めた頃は、何をどう入れたらいいのか悩んで時間ばかりが過ぎて行ったような気がします。

詰め方の基本がわかったり、何を用意すればいいかわかったら、それだけで心が軽くなる気がしました。大変なこともあるかもしれませんが、作り続けることが一番の上達の秘訣です。

重箱にこだわる必要もなければ、自分で作る必要もありません。

自分が楽で、楽しく出来ればそれが一番、ハレの日は楽しいのが一番です。

それでも、『おせち料理』という風習だけは、次世代に繋がっていくことを願います。

『2025年度おせち料理』や『2025年度お正月飾り』もご覧頂けると嬉しいです。

最後まで読んで下さりありがとうございました。

コメント